PMS(月経前症候群)はピルで改善する?症状と改善方法について解説

「PMS(月経前症候群)ってどういう症状?」「PMSはピルで改善できる?」と気になる方がいるのではないでしょうか?

特に低用量ピルには2種類の女性ホルモンが含まれてこれらがPMSの症状緩和を促すと言われています。

月経前にさまざまな症状によって体調が悪くなる月経前症候群(月経前の黄体ホルモン「プロゲステロン」の変化で起こると考えられています)に対しても、低用量ピルは排卵を抑制し、排卵後につくられる黄体からの黄体ホルモンの分泌も抑えることができるため、その症状の改善に有効と言われています。

また、PMSには主に以下の症状が該当します。

| 精神的症状 | 身体的症状 |

|---|---|

| 抑えられないイライラ | 疲労感 |

| 集中力の低下 | 胸やお腹の張り |

| 不安感 | むくみ |

これらの症状を緩和させたい方は低用量ピルの服用を検討してみてはいかがでしょうか?

当記事ではPMSの症状について解説した上で低用量ピルの服用含め対策方法を紹介しますので是非参考にしてください。

※テキスト押下で詳細に遷移します

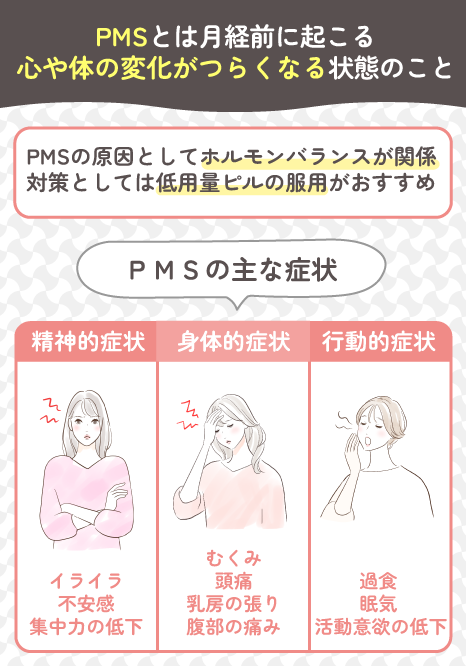

PMSとは何か?

PMSは月経前に起こる心や体の変化がつらくなる状態のことです。

参考:日本産科婦人科学会:月経前症候群(PMS)についての解説

たとえば、生理前に急にイライラしたり、涙が止まらなかったりすることもあります。

こうした状態が毎月続くと、日常生活に支障をきたしてしまうこともあるでしょう。

そのため、PMSを正しく理解しておくことが、改善の第一歩になります。

| PMSによく見られる主な症状 | |

|---|---|

| 分類 | 症状の例 |

| 精神的症状 | イライラ、不安感、集中力の低下など |

| 身体的症状 | むくみ、頭痛、乳房の張り、腹部の痛み |

| 行動的症状 | 過食、眠気、活動意欲の低下 |

PMSの主な症状とその影響

- イライラ

- 頭痛・腹痛

- 気分の落ち込み

PMSが原因で気持ちや体調が不安定になると、仕事や人間関係にも悪い影響が出てしまうことがあります。

たとえば、普段なら気にならないような一言に過剰に反応してしまったり、些細なことで落ち込んで動けなくなることもあります。

こうした症状が重なると、生活全体に悪循環が生まれます。

| PMSの影響が出る場合 | 症状例 |

|---|---|

| 家庭内の会話 | 感情が高ぶって強い口調になり、あとから落ち込むことがある |

| 職場や学校 | 集中力が続かず、作業効率が下がったりミスが増えることがある |

| 通勤・通学中 | 頭が重く立っているのがつらい |

| 休日の予定 | 体が重く友人との約束をキャンセルしてしまう |

ホルモンの変化により、心が不安定になったり、だるさや頭痛が続いたりすることから、例えば朝起きるのがつらくて仕事に遅れそうになったり、パートナーにきつく当たってしまって自己嫌悪になることがあります。

だからこそ、PMSによる影響を知ることが改善のヒントになります。

PMSの原因とホルモンバランスの関係

PMSは、日常生活に支障をきたすほど多様な不調を引き起こすことがあります。

具体的には、頭痛や腹部の張り、眠気、乳房の痛みといった身体症状だけでなく、イライラや落ち込み、涙もろさなどの精神的な不安定さも見られます。

また、集中力の低下や意思決定の鈍りといった認知面の変化も生じる場合があります。

これらの複数の症状が重なることで、家庭・職場・人間関係にまで負担が広がるケースもあります。

したがって、ホルモンの状態を整える手段としてピルを用いることは、症状の緩和を目指すうえで有効な選択肢の一つといえます。

| 症状の分類 | 主な症状 | 起こりやすい影響例 |

|---|---|---|

| 身体症状 | 頭痛、だるさ、乳房の張り、腹部の違和感 | 通勤や通学がつらくなり、欠席・遅刻が増える |

| 精神症状 | 情緒不安定、不安感、怒りっぽさ | 対人関係のトラブルが起こりやすくなる |

| 行動・認知面 | 集中困難、過食、睡眠の質の低下 | 作業効率の低下や仕事のミスが増える |

低用量ピルはPMSの改善に効果的

PMSの症状を和らげる手段のひとつとして、低用量ピルの使用が効果的とされています。

その理由は、ピルが排卵を抑えることで、ホルモンの変動を安定させる作用を持っているからです。

PMSの主な原因は、排卵後に起こる黄体ホルモンの急激な変化にあり、これが自律神経や感情のコントロールに影響を与えることが知られています。

低用量ピルを服用すると、このホルモンの波を穏やかに保つことができるため、精神的・身体的な不調を緩和しやすくなるのです。

たとえば、感情の起伏が落ち着きやすくなったり、頭痛やむくみといった症状が軽減されるといった例があります。

このように、ホルモンの乱れを整える点において、低用量ピルはPMS対策として有望な選択肢といえます。

参考:厚生労働省:低用量経口避妊薬(ピル)の承認に関する情報

低用量ピルが効果期待できる仕組み

PMSのつらい症状を軽減したいなら、ホルモンの変化を安定させる働きをもつ低用量ピルに注目する価値があります。

ピルは、排卵を抑えることで女性ホルモンの分泌を一定に保ち、ホルモンバランスの急激な変動を防ぎます。

これにより、自律神経や脳の神経伝達物質への刺激が少なくなり、情緒の乱れや身体的不調がやわらぐ可能性があるのです。

具体的には、エストロゲンとプロゲステロンの量をコントロールすることによって、イライラや抑うつ気分の改善、頭痛や下腹部の張りなどの軽減が期待されます。

月経前の一定期間に起こる心身の不調に対して、低用量ピルはその根本的な要因にアプローチする仕組みをもっているといえます。

| ピルの作用 | PMSへの影響例 |

|---|---|

| 排卵の抑制 | ホルモンの波を安定させ、症状を和らげる |

| 黄体ホルモンの分泌抑制 | 情緒の起伏をおさえ、不安感やイライラを軽減 |

| 子宮内膜の増殖抑制 | 月経痛や腹部の張りが軽くなる可能性がある |

| エストロゲン濃度の調整 | 自律神経の安定につながり、睡眠や集中力が改善 |

使用される低用量ピルの種類と特徴

PMSを緩和する手段としてピルの服用を考えるなら、種類ごとの違いを知っておくことが大切です。

低用量ピルには複数のタイプがあり、それぞれホルモンの配合や作用に違いがあるため、自分に合ったものを選ぶことで効果的な改善が期待できます。

具体的には、「一相性ピル」は毎日同じ量のホルモンを摂取するため体のリズムが安定しやすく、「三相性ピル」は自然なホルモン変化に近づけながら症状をやわらげる設計になっています。

| ピルの種類 | 特徴と作用のちがい |

|---|---|

| 一相性ピル | すべての錠剤に同量のホルモンを含み、安定性が高い |

| 三相性ピル | ホルモン量を段階的に変化させ、自然な周期に近づける |

| ドロスピレノン含有 | むくみ・情緒不安定の緩和が期待されるが個人差がある |

| レボノルゲストレル含有 | 比較的副作用が少なく、初心者向きとされることが多い |

また、含まれる黄体ホルモンの種類によっても副作用や合う合わないが異なります。

こうした違いを理解した上で医師と相談することで、より自分に合ったPMS対策が可能になります。

PMS改善のための正しい服用方法

PMSを軽くする目的でピルを始めるなら、正しい使い方を守ることが効果を引き出すうえで不可欠になります。

なぜなら、ピルの作用は毎日のホルモンの安定供給によって得られるもので、飲み忘れや中断があるとホルモンバランスが再び崩れてしまうからです。

具体的には、1日1錠を同じ時間帯に継続して服用し、休薬期間(もしくは偽薬期間)を含めたサイクルを正確に守ることが基本となります。

また、服用開始のタイミングには「月経初日スタート」や「日曜日スタート」などがあり、どちらを選ぶかによって初期の避妊効果や副作用の出方が異なる場合があります。

きちんと用法を理解し実行することで、PMSの症状をコントロールしやすくなり、生活の質の向上につながっていきます。

ピルによるPMS治療のメリット

PMSを根本から和らげたいなら、ピル治療には多くの利点があります。

なぜなら、ホルモンバランスを一定に保つことで、月経前に起こる心身の不調を予防しやすくなるからです。

排卵の抑制により、ホルモンの急激な変化がなくなり、イライラや気分の落ち込み、頭痛やむくみなどが出にくくなる傾向があります。

たとえば、毎月のように体調が崩れていた人でも、服用後は予定通り行動できる日が増えたり、気持ちの波が安定して人との関係が穏やかになることもあると報告されています。

これにより、症状を一時的に抑えるだけでなく、生活の質を全体的に引き上げる可能性があるのです。

PMSと向き合う手段として、ピルは有効な選択肢のひとつといえます。

| 分類 | 内容と効果例 |

|---|---|

| 心の安定 | 感情の起伏が穏やかになり、人間関係のストレスが減る |

| 体の不調軽減 | 頭痛、むくみ、腹部の重さなどの改善が期待できる |

| 生活のリズム | 月経周期が整い、予定が立てやすくなる |

| 他の利点 | 避妊、ニキビ改善、子宮内膜症予防など副次的な効果も期待される |

PMS症状の軽減が期待できる

PMSに悩む人にとって、ピルを服用することで症状をやわらげる可能性があります。

その理由は、ピルが排卵を抑制し、ホルモンの変動を小さく保つことで、心と体の状態を安定させやすくなるからです。

PMSの主な原因とされるのは、月経前の急なホルモンバランスの変化によって引き起こされる情緒不安定や頭痛、倦怠感といった不調です。

たとえば、エストロゲンやプロゲステロンの濃度が安定することで、神経系への過剰な刺激が抑えられ、気分の波や身体的な不快感が軽くなる傾向があります。

また、月経周期が整うことで、自分の体調リズムが読みやすくなり、生活にもゆとりが生まれるようになります。

こうした仕組みから、ピルはPMS症状の軽減に役立つ手段として注目されています。

月経の安定が目指せる

ピルを使うことで、月経周期を整えやすくなり、体調の変動を抑えることが可能になります。

というのも、ピルは女性ホルモンの分泌を一定に保ち、排卵をコントロールすることで、月経のリズムを人為的に管理できる仕組みだからです。

ホルモンの波が小さくなることで、周期が乱れにくくなり、生理が予定外に早まったり遅れたりする心配が減っていきます。

具体的には、毎月ほぼ同じ日に月経が始まりやすくなるため、予定を立てやすくなり、旅行や仕事にも影響が出にくくなるというメリットがあります。

PMS症状を軽くするだけでなく、月経そのものを安定させられる点も、ピルを選ぶ価値のある理由の一つといえるでしょう。

ピルによるPMS治療のデメリット

ピルによってPMSの軽減が期待できる一方で、副作用や制約がある点には注意が必要です。

というのも、ホルモンを人工的に補う作用が体に合わないことがあり、服用開始後に不調を感じるケースもあるからです。

たとえば、吐き気・頭痛・胸の張りといった初期症状が出ることがあり、継続するかどうか判断に迷うこともあります。

また、血栓症のリスクが少なからず存在し、喫煙や高血圧などの要因と重なると注意が必要になります。

加えて、毎日の決まった時間に服用を続ける必要があるため、習慣づけが難しいと感じる人もいます。

このように、ピルは万能ではないものの、正しく理解し医師の指導を受けることで、PMS対策としての効果が期待できます。

| デメリット項目 | 内容と対策の例 |

|---|---|

| 副作用の可能性 | 吐き気・頭痛・むくみが起こることも。体調変化に早く気づく意識が大切 |

| 血栓症リスク | 喫煙・肥満・高血圧などの条件と重なる場合、医師と慎重に検討が必要 |

| 服用の継続性 | 飲み忘れによる効果の低下を防ぐため、時間を決めて服用する工夫が効果的 |

| 医療機関での管理が必要 | 処方・定期チェックが前提となるため、自己判断では始めないことが重要 |

吐き気や頭痛など症状が起こる場合がある

PMS改善のためにピルを試したくても、副作用が気になるという声もあります。

実際に、服用を始めた初期に吐き気や頭痛が現れることがあるのは、体がホルモンバランスの変化に慣れていないためです。

エストロゲンやプロゲステロンの量が外から加わることで、自律神経に一時的な負担がかかり、胃の不快感や頭部の重さが出るケースも報告されています。

たとえば、朝食前の空腹時に服用すると気持ちが悪くなったり、午後になるとズキズキとした痛みに悩まされることもあるようです。

こうした症状は数日から数週間で落ち着くことが多いとされますが、無理せず医師に相談することが大切です。

ピルには利点もありますが、体調との相性を見ながら調整する意識が欠かせません。

血栓症のリスクがある

PMSを和らげる目的でピルの使用を検討する際、血栓症のリスクについて理解しておくことが重要です。

なぜなら、ピルに含まれるエストロゲンは血液を固まりやすくする作用があり、体質や生活習慣によっては血栓ができやすくなる場合があるからです。

特に、喫煙・肥満・長時間の同じ姿勢などはリスクを高める要因とされており、注意が必要です。

| リスク因子 | 内容と対策の例 |

|---|---|

| 喫煙 | 血管収縮が起こりやすくなるため、服用中は禁煙が推奨される |

| 年齢と体型 | 35歳以上でBMIが高いとリスク増。生活習慣の見直しが効果的 |

| 長時間の座位 | 飛行機やデスクワークなどで同じ姿勢が続くと静脈の流れが悪くなる |

| 家族歴 | 遺伝的要因で血栓症のリスクが高まる可能性があるため医師に申告する |

たとえば、脚のむくみが急にひどくなったり、息切れや胸の痛みが現れた場合は、血栓が関係している可能性も否定できません。

もちろん、ピルの服用による血栓症の発症はまれですが、リスクを正しく把握し、事前に医師と相談することが安全な使用につながります。

効果とリスクの両面を知ることが、納得できる選択につながるのです。

ピル以外のPMS対策

PMSの改善を目指すなら、ピルだけでなく日常生活でできる対策を取り入れることも有効です。

その理由は、ホルモンのゆらぎだけでなく、ストレス・睡眠不足・栄養バランスの乱れといった生活習慣も、症状の強さに関係しているからです。

具体的には、バランスの良い食事を心がけることで血糖値の急激な変化を防ぎ、情緒の安定につながります。

また、軽い運動を習慣にすると、セロトニンの分泌が促され、気分の落ち込みをやわらげる助けになります。

さらに、湯船につかる、香りでリラックスするなど、自律神経を整える工夫も効果的とされています。

このように、日々の心がけ次第でもPMSのつらさをやわらげられる可能性があるため、薬に頼りきらず多角的に対処していくことが大切です。

| 対策方法 | 具体的な内容と効果 |

|---|---|

| 食事の見直し | ビタミンB6やカルシウムを含む食材をとると神経の安定に役立つ |

| 運動の習慣化 | ウォーキング・ストレッチなどで血流が改善し、心身の不調がやわらぐ |

| 睡眠の質向上 | 寝る前のスマホを避けて深い睡眠を確保することでイライラを抑えやすくなる |

| リラックス法 | アロマや深呼吸で自律神経のバランスを整え、情緒を安定させる |

漢方薬やサプリメントの活用

ピル以外の選択肢として、漢方薬やサプリメントを取り入れる方法にも注目が集まっています。

理由は、これらが体の内側からゆるやかに働きかけ、自律神経やホルモンバランスの調整を助けるとされているためです。

とくに漢方薬は、冷え・むくみ・月経不順といったPMSに関係する体質の改善に向いており、個人の体調に合わせた処方が可能です。

たとえば、「加味逍遙散(かみしょうようさん)」は気分の落ち込みやイライラに用いられる代表的な処方であり、医療機関や薬局で相談しながら選べます。

また、ビタミンB6・マグネシウム・鉄などの栄養素を含むサプリメントも、神経伝達物質の働きを整える目的で活用されています。

ピル以外のアプローチを検討する場合、こうした補助的な手段を試すことも一案です。

| 分類 | 成分名・処方名 | 主な働きと期待できる効果 |

|---|---|---|

| 漢方薬 | 加味逍遙散(かみしょうようさん) | 気分の不安定・疲労感・冷えの改善に用いられる |

| サプリメント | ビタミンB6 | ホルモン代謝のサポートや精神的な安定を助ける |

| サプリメント | マグネシウム・カルシウム | 筋肉の緊張緩和・イライラや頭痛の軽減に役立つことがある |

| サプリメント | 鉄分 | 月経による貧血予防や倦怠感の対策として用いられる |

生活習慣の見直しとストレス管理

PMSの不快な症状をやわらげたいなら、生活習慣の改善とストレスのコントロールも見逃せません。

その理由は、心と体のバランスが乱れることでホルモンや自律神経に影響が出やすくなり、PMSの症状が悪化する可能性があるからです。

具体的には、睡眠不足が続くと疲労感が強くなり、情緒も不安定になりがちです。

また、栄養が偏った食事や運動不足は血流の悪化を招き、むくみや頭痛を助長するおそれがあります。

ストレスも大きな要因であり、呼吸が浅くなったり不安感が強くなると、心身に連鎖的な不調が起こりやすくなります。

ピルの使用を考える前に、まずは規則正しい生活とリラックスの工夫を意識することが、PMS対策の第一歩となるかもしれません。

ピルの副作用とリスク

PMS対策としてピルを使う場合、その効果だけでなく副作用やリスクについても知っておく必要があります。

なぜなら、ピルはホルモンに作用する薬であり、体質や生活習慣によっては思わぬ影響が出ることがあるからです。

たとえば、服用開始直後に吐き気や頭痛、乳房の張りといった軽い不調が現れるケースがあります。

これらは一時的なものであることが多いですが、まれに血栓症のような重大なリスクにつながることも報告されています。

また、喫煙や高血圧の人は注意が必要とされ、自己判断での継続は望ましくありません。

このように、ピルは有効な手段である一方、医師と相談しながら適切に管理することが、安全にPMSを和らげるための基本となります。

| 分類 | 内容と特徴 |

|---|---|

| 一時的な副作用 | 吐き気・頭痛・乳房の張り → 服用開始初期に起こりやすい |

| 長期的な懸念 | 血栓症 → エストロゲンの作用で血が固まりやすくなる可能性がある |

| 生活習慣との関係 | 喫煙・肥満・運動不足 → 血管への負担が増え、リスクを高めることがある |

| 対処の基本 | 医師の処方と定期的な検診 → 副作用の早期発見と予防につながる |

一般的な副作用とその対処法

PMS改善のためにピルを選ぶ際、避けて通れないのが副作用への対応です。

というのも、ピルはホルモンに作用する薬であるため、服用を始めた初期には身体が慣れずに不調を感じることがあるからです。

代表的なものに、軽い吐き気・頭の重さ・乳房の張りなどがあり、これは体内のホルモン変化に体が適応しようとする反応とされています。

- 消化器系の不調

- 頭部の不快感

- 乳房の違和感

たとえば、朝の空腹時に服用すると胃に負担がかかりやすいため、食後に飲むだけでも症状が和らぐケースがあります。

また、頭痛があるときは水分補給や短時間の休息が有効とされ、自己管理で対応できることもあります。

このように、一般的な副作用は一時的なものが多く、適切に対処することで服用を継続しやすくなります。

ピル服用できない場合の代替策

ピルが体に合わない、または服用が難しい場合でも、PMSに対する対策方法はほかにもあります。

理由は、PMSの原因がホルモンだけでなく、自律神経や生活習慣の乱れとも関係しているからです。

たとえば、漢方薬は体質や症状に合わせて処方されるため、ピルが使えない人にも取り入れやすい手段とされています。

「加味逍遙散(かみしょうようさん)」や「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」などは、冷えや情緒不安定の緩和に活用されることがあります。

また、ビタミンB6やマグネシウムを含むサプリメントも、神経の働きを助ける目的で使われています。

加えて、適度な運動や深呼吸など、ストレス管理を取り入れることで症状を緩やかにすることも可能です。

ピル以外の方法にも目を向けることで、自分に合ったケアを見つけやすくなります。

| 分類 | 方法・例 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 漢方薬 | 加味逍遙散、当帰芍薬散 | 冷え、疲れやすさ、感情の波を整える効果が期待される |

| サプリメント | ビタミンB6、マグネシウム、鉄分 | 神経伝達やホルモン代謝をサポートし、精神面の不調を軽減する |

| 生活習慣改善 | 軽い運動、瞑想、入浴、睡眠の質の向上 | 自律神経のバランスを整え、心身の緊張を緩和する |

生活習慣の見直しをする

ピルを使わずにPMSのつらさを和らげたいなら、まずは生活習慣を整えることが大切です。

理由は、ホルモンバランスの乱れがストレスや不規則な生活と密接に関わっており、日常の習慣を見直すだけでも症状の緩和につながる可能性があるからです。

たとえば、睡眠時間が足りないと自律神経の働きが乱れ、イライラや倦怠感が強くなりやすくなります。

また、偏った食事や甘いもののとりすぎも血糖値の急変動を招き、情緒が不安定になる原因となります。

さらに、運動不足による血行不良は、頭痛や冷えを悪化させる要因ともなり得ます。

こうした点を見直すことで、ホルモンや神経のリズムが整いやすくなり、PMS症状が軽くなる可能性が高まります。

- 睡眠の確保

- 食事の工夫

- 軽い運動

- 休息の時間

体を冷やさないようにする

PMSの症状をやわらげたいなら、体を冷やさないよう意識することも欠かせません。

その理由は、冷えが血行不良やホルモンの乱れを引き起こし、PMSを悪化させる要因の一つとされているからです。

体が冷えると骨盤内の血流が滞り、子宮や卵巣の働きにも影響が出やすくなります。

たとえば、冷たい飲み物をとりすぎたり、足元の露出が多い格好を続けていると、下腹部や手足が冷えやすくなり、月経前の頭痛や腹部の違和感が強まることもあります。

室内では靴下を着用し、冷房の風が直接当たらないようにしたり、温かい飲み物を選ぶといった習慣を心がけることが、日々のケアにつながります。

ピル以外の対策を検討する際は、冷えの予防も大切なポイントになります。

| 対策方法 | 内容と期待できる効果 |

|---|---|

| 温かい飲み物の選択 | 白湯・ハーブティーなどをとることで、内臓を冷やさず血流が促進される |

| 足元の保温 | 靴下・レッグウォーマーなどで末端の冷えを防ぎ、全身の巡りが整いやすくなる |

| 湯船に浸かる習慣 | シャワーだけで済ませず、ぬるめの湯で体を芯から温めるとリラックス効果も高まる |

ピルでのPMS改善に関するよくある質問

PMS改善をピル服用で目指したい方によくある質問をご紹介します。

- ピル飲んでるのにpmsがひどい場合はどうすればいいですか?

- pmsがピル服用で効かないのはなぜですか?

- 40代でもPMSはピルで改善できますか?

是非参考にしてください。

ピル飲んでるのにpmsがひどい場合はどうすればいいですか?

ピルを服用しているのにPMSが改善されない場合は、対処の見直しが必要かもしれません。

その理由は、ピルの種類やホルモン量が体質に合っていない場合や、PMS以外の要因が関与していることがあるからです。

たとえば、ピルによって排卵が抑えられていても、ストレスや睡眠不足などが重なると、情緒の乱れや身体の不調が残ることもあります。

また、月経前のうつ状態(PMDD)のように、ピルだけでは対応が難しい症状が隠れている可能性も考えられます。

こうした場合は、別の種類のピルへの変更や、漢方・サプリメント・生活習慣の見直しをあわせて検討することが大切です。

服用を続けているからと安心せず、症状が続くときは医師に相談しながら調整していくことが有効な対応になります。

| 確認ポイント | 内容と補足 |

|---|---|

| ピルの種類が適正か | 含まれるホルモン量やバランスが合わないことが原因になる場合がある |

| 他の不調が関与する | ストレス・自律神経の乱れ・PMDDなど、複合的な要因の可能性も考えられる |

| 生活習慣の影響 | 睡眠不足や食生活の乱れが症状の悪化につながっていることもある |

| 医師への相談 | 症状が長引く場合は自己判断せず、早めに医師に相談することが大切になる |

pmsがピル服用で効かないのはなぜですか?

ピルを服用してもPMSが軽くならない場合、他の要因が関係している可能性があります。

というのも、ピルはホルモン変動を安定させる一方、PMSの原因がすべてホルモンにあるとは限らないからです。

たとえば、日常的なストレス・睡眠の質・自律神経の乱れが重なっていると、ピルの効果が感じにくくなることがあります。

また、ピルの種類が体に合っていない場合や、PMDD(月経前不快気分障害)のようにより重度の状態が隠れているケースも見られます。

このようなときは、処方の見直しや生活習慣の改善、他の治療法の併用を検討する必要があります。

ピルが効かないと感じたら、そのままにせず医師に相談することが、症状改善への大切なステップになります。

| 確認項目 | 内容と対応例 |

|---|---|

| ピルの種類 | 体質に合わない場合がある → ホルモン配合を見直す必要がある |

| ストレス状態 | 心の負荷が強いとホルモン安定だけでは効果が出にくいことがある |

| 睡眠と生活リズム | 寝不足や生活の乱れはPMS悪化の要因 → 環境の整備が必要 |

| 他の疾患の可能性 | PMDDやうつ症状など → 婦人科や心療内科の受診も視野に入れる |

40代でもPMSはピルで改善できますか?

40代であっても、PMSの症状をやわらげる手段としてピルが有効なケースはあります。

理由は、更年期に近づくこの時期に起こるホルモンの不安定さが、PMSの悪化に関係しているからです。

卵巣機能が低下し始めることでエストロゲンやプロゲステロンの分泌が乱れ、自律神経や感情面に影響が出やすくなります。

たとえば、月経前になると強いイライラや疲労感、胸の張りなどが表れやすくなり、日常生活に支障が出ることもあります。

低用量ピルを使うことでホルモンの揺れを一定に保ち、そうした不快な症状を抑える効果が期待できます。

年齢を理由にあきらめず、自分に合った対処法を選ぶことが、40代のPMS対策には欠かせません。